| 宮坂木造研究開発室の木造の家づくりガイド | ||||||

|

||||||

|

住み心地の良い木造の家に 樹齢より永く暮らせるように

昔から続けられてきた造り方に現代の技術をとりいれ 変化し続けるライフスタイルの器となる木造住宅をつくりましょう |

||||||

これからの木造住宅 |

||||||||||||||

| 過去半世紀の日本の住宅事情を一言でいえば、住宅不足をおぎなうための経済活動が中心だったとおもいます。 住宅産業という言葉は1960年代の初めに生まれました。それまで「建設」という枠組みの中で営まれてきた住宅を建てる活動に「製造」という建設業以外の事業手法が持ち込まれ、同時に「金融」、「不動産流通」も加わりました。 これは1950年代半ばから始まった高度経済成長によって産業基盤が拡大し、国民所得が増えた結果の現象ともいえます。 1990年代の初めのバブル経済の破たんまで、このような現象が続いた結果、量のうえでは「一世帯一住宅」とうい住宅不足解消の目標は達成されました。 しかし、生活実感として大多数の人が満足できる住宅が足りません。住む側も建てる側も満足できるような住宅が少なすぎるとおもいます。 入居した時だけでなく、住み続け・住み継いでゆくことで生活の質が向上していくような住宅が不足しているとおもいます。 |

|

|||||||||||||

|

||||||||||||||

|

ここにご紹介する方法は、車でいえばコンセプトカーですが、すでに実用化されているものばかりです。

皆さんの考えも加え、これからの木造住宅を想像してみましょう! |

||||||||||||||

○住み継がれる居住環境 オープンビルディング |

||||||||||||||

| オープンビルディングという方法は1960年代にオランダで生まれました。どの建物にも適合できる設計の基本と、建物が集まってできる町や都市に古くから備わってきた秩序を示唆しています。 | ||||||||||||||

| この考え方は、N. John Habraken*さんというオランダの建築家が、規格型の量産住宅 を批判して書いた「 SUPPORTS(1961発行)」の中で示され、その後、共鳴する研究者や 実務者の中でOpen Bouwen(オランダ語)、OpenBuilding(英語)とよばれるようになり、現在 世界各地に多くの提唱者がいます。 |

|

|||||||||||||

| *N. John HabrakenさんのHP : http://www.habraken.com | ||||||||||||||

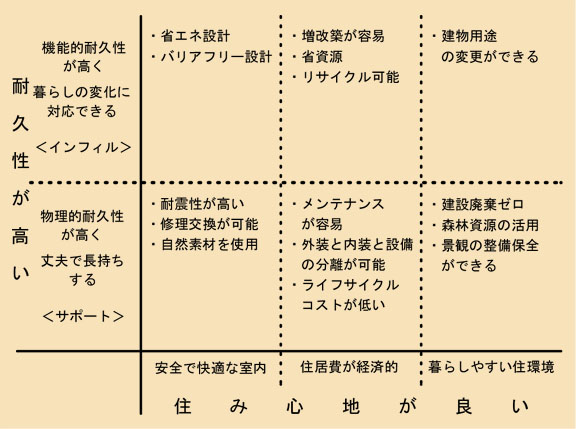

| 最近、日本では、マンション等の分野にオープンビルディングの考え方の一部をとりいれ、「スケルトン・インフィル(skeleton・infill )住宅」、略して「S I住宅」と呼んでいます。 スケルトンは構造体、インフィルは間取りや内装・設備のことです。 本来のオープンビルディングでは、居住者の要望を柔軟に取入れることができる空間の広さと設備配管等を備えたサポート(support)と呼ぶ居住基盤と、インフィルを別々に工事出来るように設計します。 このようなサポートとインフィルを建物に用意すれば、間取りや用途は変更しやすくなり、居住者や建物用途が変わっても建物は使い続けられるようになるというわけです。 また、町や都市には、建物のサポートやインフィルに関わる異なる立場の人々の意志のほかに、アーバンティシュ(urban tissue)と呼ぶ町や都市の景観に関わる立場の人々の意志が対等に働くことで建物と町や都市は空間のうえでも時間のうえでも、変化しながらその秩序は持続していくという考え方をします。 さらに、Open Buildingは「開かれた建物」あるいは「開かれた建築方法」ですので、「誰でも使え、誰でもつくれる建物の方法」ということになり、次のような建物の将来像も示しています。 ・居住者が設計に参加できる賃貸や分譲の集合住宅 ・所有権に基づく建物から利用権に基づく建物 ・インフィル産業の拡大による建設業と他産業の業態再編成 木造住宅の分野でオープンビルディングを取入れたのは、1970年代半ばにティンバーフレームを復活させ、新たな木造住宅の産業化に成功したTedd Benson*さんです。 Bensonさんは、木造住宅を耐用年数の違いによって、敷地(site)、構造(structure)、外装(skin)、間取り(space plan)、設備(services)、家具(stuff)の6種類のレイヤーに分け、それぞれのレイヤーの領域で独立した技術開発や産業化が進められるような改良と開発を進めています。 *Tedd BensonさんのHP : http://www.bensonwood.com 私たちの設計事例の「木なりの家」、「暮らし方が自由な家」、「シンプルな骨組の家」には、オープンビルディングの考え方を取入れています。 |

||||||||||||||

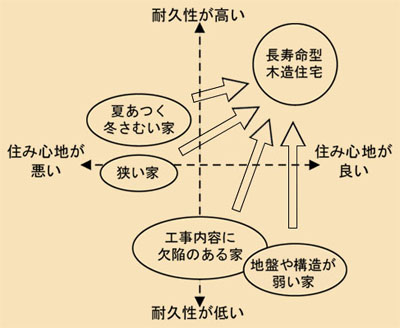

○住み継がれる居住環境 長寿命型木造住宅 「住み心地が良く、耐久性が高い=快適で丈夫な 」ことが長寿命型木造住宅の必要条件です。 |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| また、建築主が変わって誰が住んでも永く住み続けられるためには、居住者の要望を柔軟に取入れることができる空間の広さと設備配管・配線ができるサポート(構造体・屋根・外壁)の「物理的耐久性」が備わっていると同時に、間取りや内装・設備機器などのインフィルが居住者の変化や技術の更新による変化に対応できる「機能的耐久性」を備えていることが必要です。 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||