| 宮坂木造研究開発室の木造の家づくりガイド | ||||||

|

||||||

|

住み心地の良い木造の家に 樹齢より永く暮らせるように

昔から続けられてきた造り方に現代の技術をとりいれ 変化し続けるライフスタイルの器となる木造住宅をつくりましょう |

||||||

○多様な家族形態に対応 集まって住む |

|||||||||||||

|

都市圏や都市郊外の、戸建て住宅が集まってできる街並みでは、下の図のような土地と住宅の配置が典型的です。

隣合う住宅に設けられた敷地境界線がなければ、どのようになるか考えてみましょう! |

|||||||||||||

|

左図のような街並みの配置では、人が集まって

住む良さが少しも活かされないばかりか、高価 な土地の利用にムダが多すぎると思いませんか? |

右図では、左の土地と同じ広さで同じ数の住宅戸数

が配置できます。 共用スペースを設けることで、集まって住む良さが生 まれます。 |

||||||||||||

| 住環境の質の高さが、資産価値を左右する時代に入りました。 「土地を所有する」ことから「土地を活用する」ことへ、考え方を変える必要があります。 |

|||||||||||||

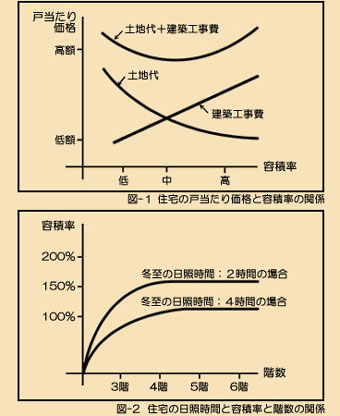

| 都市圏の集合住宅は、地価との関係で高い容積率で設計されるため(右図−1)、マンションなどの中高層集合住宅では、日照や景観をめぐる建築計画者と近隣居住者との争いが跡をたちません。そこで、やや大胆ですが、適正な住環境をラフスケッチしてみましょう。 |  |

||||||||||||

| 敷地周囲の道路幅員や近隣居住者の敷地条件にもよりますが、およそ容積率130%を越えると日照問題が起きやすい建物になります(右図−2)。建蔽率70%、総二階建ての建物は容積率140%ですから、建蔽率60%に抑え、容積率120%にすると近隣への影響を緩和しやすくなります。 | |||||||||||||

| 私の試算では、この120%の容積率を人口密度に置き換えると、100m四方の土地に約250〜300人が住む状態となり、かなり高密度な住環境となります。日照問題が起きにくい人口密度からみても、この住環境が限度ですから、建蔽率50%として、一部三階・二階建て程度の住宅が、適正な住環境ではないでしょうか。建蔽率20%で六階建てにするかどうかの選択肢は残りますが、すくなくとも、このホームページでご紹介している軸組構法による木造住宅で都市の集合住宅を計画できる糸口がみえてきます。土地の有効利用は、中高層化だけではない、という視点が必要だとおもいます。 社会の高齢化と少子化が進むにつれ、とくに都市圏では核家族、四人家族、二世帯家族のような標準的な家族構成が変わりつつあります。多様な家族が集まって住む住環境が求められています。 このような「集まって住む」住環境には、「スケルトン定借型住宅」、「コーポラティブハウス」、「コーハウジング」等の設計手法が有効です。詳しくは宮坂建築事務所までお問合せ下さい。 |

|||||||||||||

○多様な家族形態に対応 タウンハウス |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| タウンハウス(town house)は文字どおり町家です。 住宅形式としては古くからあり、現在も京都や奈良、又はその他の地方都市にみられます。 その起源を調べると、ローマ時代までさかのぼることができます。 古今東西、町や都市に集まった人々の住宅形式といえます。 |

|||||||||||||

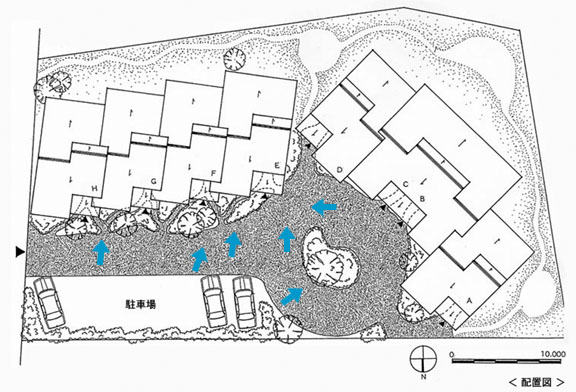

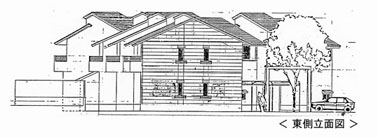

| 下の図面は、タウンハウスの配置図です。 青い矢印をクリックすると、その方向からの写真が見られます。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 戸建て住宅とタウンハウスを比較してみると、戸建て住宅はもともと農家や武士の家の形式であったことに気がつきます。究極の戸建て住宅を求めていくと、その形は別荘や豪邸になります。 都市で生活するための住宅として戸建てが良いか、マンションが良いか、誰でも迷います。また、老後の生活を考えると、迷いはさらに深まります。 日本では地価が高い時代が長く続いたので、マンションに比べて土地利用効率の低いタウンハウスは都市の中であまり多く建てられてきませんでした。しかし、地価が下がったいま、老後の生活時間が長くなるこれからの時代を考えると、近隣の人どうしの行き来がしやすい、タウンハウスを見直す必要があると思います。 |

|||||||||||||